|

Sommaire:

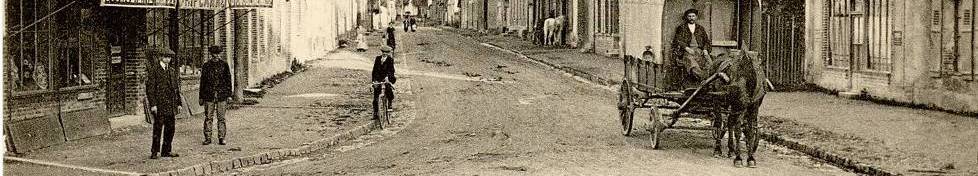

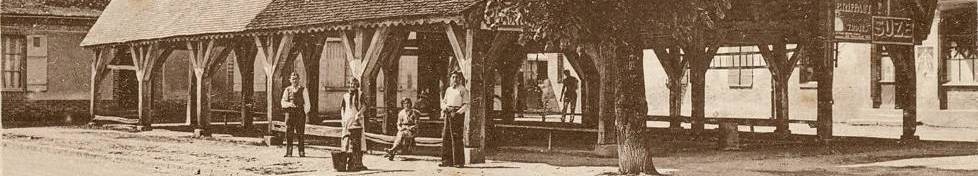

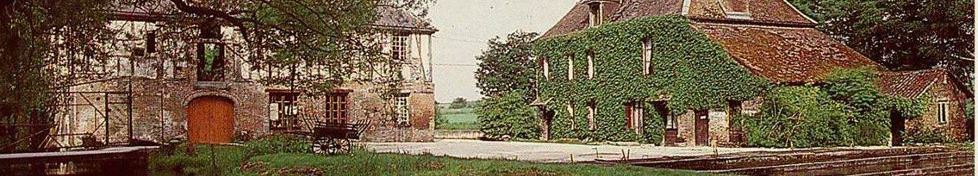

Estissac: diaporamas & points remarquables Etre paysan après 1940-témoignages Le musée de la mémoire paysanne La papeterie L'église de Thuisy Les seigneurs de Saint Liébault La lignée des seigneurs de Saint- Liébaut puis d'Estissac Le chancelier Séguier Antoine Pailhès:général baron du 1er empire enterré à Estissac La fonction de maire du XIIème siécle à nos jours La liste des maires de 1790 à nos jours La liste des conseillers ( généraux) départementaux du canton d'Estissac Les origines du nom des rues d'Estissac Les écoles Le jumelage Anzegem-Estissac La notice de Estissac & Thuisy par Bruley-Mosle édition 1911 |

Syndicat d'Initiative Intercommunal des Portes du Pays d'Othe - 2 rue Laurent Lesseré - 10190 ESTISSAC - Tél : 03 25 40 42 42

réalisation OvOtix - motorisation Clé de Site

la rivière Ancre

Bercenay en Othe

.jpg)